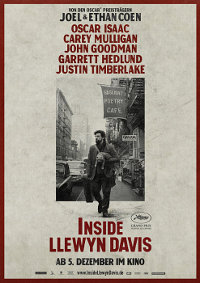

| Originaltitel: Inside Llewyn Davis; Deutschlandstart: 05.12.2013 (Studiocanal); Regie: Ethan Coen, Joel Coen; Produktion: Ethan Coen, Joel Coen u.a.; Drehbuch: Ethan Coen, Joel Coen; Kamera: Bruno Delbonnel; Schnitt: Ethan Coen, Joel Coen mit Oscar Isaac (Llewyn Davis), Carey Mulligan (Jean), Justin Timberlake (Jim), Ethan Phillips (Mitch Gorfein), Robin Bartlett (Lillian Gorfein), Max Casella (Pappi Corsicato), Jerry Grayson (Mel Novikoff), Jeanine Serralles (Joy), Adam Driver (Al Cody), Stark Sands (Troy Nelson), John Goodman (Roland Turner), Garrett Hedlund (Johnny Five), Alex Karpovsky (Marty Green), Helen Hong (Janet Fung), Bradley Mott (Joe Flom ) u.a. |

|

|

|

|

|

|

| Llewyn Davis während

eines Auftritts. |

Llewyn auf der Suche nach einer neuen Bleibe. | Llewyn Davis und die Katze der Gorfeins. | Llewyn vor Musikmanager Bud Grossman. |

| Was für Musik machst du? - Folk Songs. - Folk Songs? Ich dachte, du bist Musiker. - Roland Turner und Llewyn auf der Fahrt nach Chicago. Plot:

Odyssee eines Beautiful Loser, das wäre

eine passende Überschrift zu Inside Llewyn Davis. Oder

auch, um einen kleinen literarischen Kalauer zum Besten zu geben: Auf

der Suche nach der verlorenen Katze. Ein bisschen Homer (der Grieche,

nicht Simpson) und Proust stecken schon drin im neuen Film der Coen-Brüder:

Der titelgebende Llewyn Davis (Oscar Isaac) ist als Folkmusiker im winterlichen

New York des Jahres 1961 nicht gerade auf der Überholspur, streng

genommen ist er sogar einigermaßen verloren, seit er nach dem

Selbstmord seines Musikpartners solo durch die Kneipen von Greenwich

Village tingeln muss und optimistische Songs wie „Hang me until

I´m dead and gone“ zum Besten gibt. Kritik: Inside Llewyn Davis ist zum einen ein mitfühlendes, in typisch lakonischer Coen-Manier erzähltes Porträt eines glücklosen Antihelden in New York (If you can´t make it there, you´ll probably don´t make it anywhere else.), zum anderen eine Hommage an den Folk, kurz bevor Bob Dylan die Bühne betrat und dem Folk zu weltweiter Popularität verhalf. |

Anders

als in vielen anderen Filmen über die 60er Jahre ist der Zeitkolorit

– beeindruckend in vielen liebevollen Details der Ausstattung

und Kostüme eingefangen – weder nostalgisch verklärt

noch mit klischeehaften Popkultur-Versatzstücken angereichert.

Für poppig bunten frühe 60er-Optimismus ist aber auch gar

kein Platz, dafür ist die Geschichte in ihrem Herzen viel zu melancholisch.

Verlust an Hoffnungen und Menschen, an vergebenen Chancen und streunenden

Katzen, an verflossenen Liebschaften und geistig gesunden Vätern

– Llewyn Davis hat an einer Menge zu knabbern. Es ist auch dem

bislang noch weitgehend unbekannten Oscar Isaac zu verdanken, dass dieser

Llewyn nicht zu anbiedernd liebenswert rüberkommt. Bei aller Sympathie,

die man ihm als Zuschauer quasi mit den ersten fragilen Gitarrenklängen

entgegenbringt, ist er manchmal auch ein ziemliches Arschloch, das schwangere

Freundinnen und hilflose Katzen ihrem Schicksal überlässt

– von einer kleinen Zuzahlung zur Abtreibung mal abgesehen (für

die Frauen, nicht die Katze). Fazit: Bittersüßes Porträt der Folk-Ära und eines ihrer erfolglosesten Vertreter, durch die Bank gut gespielt – Life sometimes must get lonely. 8,5 von 10 streunende Katzen! |

| Dominik

Rose 15.10.2013 |

|